【行业新闻】中国商务航空行业展现回暖迹象 仍面临多重挑战

发布时间:2025-07-27 文章分类:行业动态 浏览量: 文章来源:网络

政府通过优化空域管理■★、简化跨境飞行审批流程等政策刺激市场◆■★。同时,数字化平台(如飞行调度系统■■★、客户管理系统)的应用提升了运营效率,部分航司通过租赁和分时共享模式降低客户使用门槛,吸引中小企业尝试商务航空服务■■★。

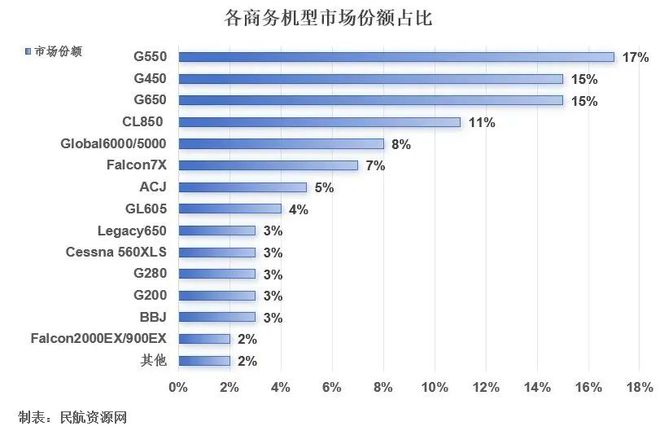

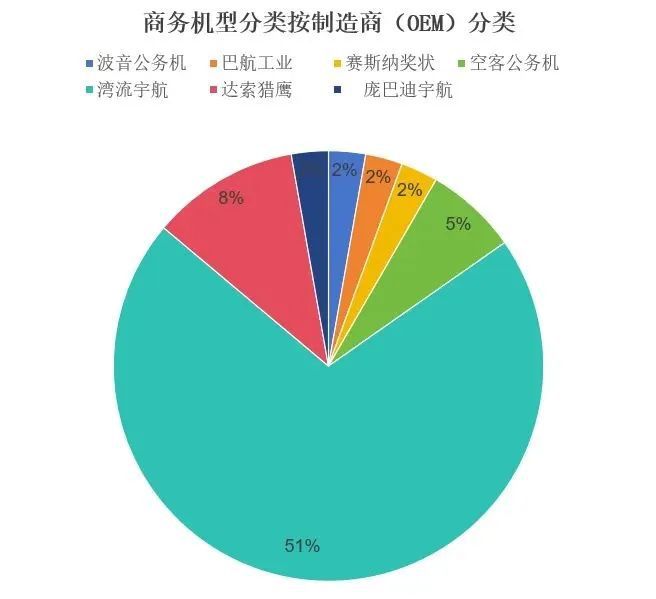

据《报告》统计,截至2024年底◆◆,国内注册的141架喷气商务机中,湾流★■◆■★、庞巴迪和达索猎鹰系列占据主流■◆★★★,大型远程机型占比过高,而适合短途飞行的中小型机型不足。例如■★★★■◆,湾流G650ER等远程机型占比超60%,反映出企业对跨国航线的依赖★■,但中小城市间的短途需求未被充分满足■■■◆★。

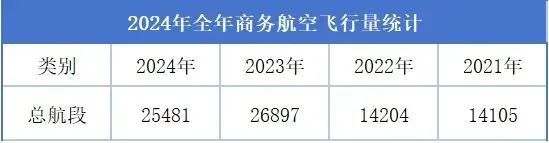

2024年全年执飞公务航段25481个,日均执飞航段69◆■★■■★.8个,同比去年下降5★◆■.3%■◆★★◆◆。其中国内航段14304个,日均39◆◆■◆.2个,同比去年下降12◆■■.9%;跨境航段11177个,日均30◆★★◆.6个,同比去年上升6■★◆■.7%。跨境需求逆势增长主要受★■◆★“一带一路■★◆”沿线合作深化及境外投资回暖驱动。例如■★,能源企业与东南亚、中东地区的项目往来增多,带动远程机型使用率提升。相比之下,国内航段同比下降12★★■★■.9%,反映出经济放缓对短途商务活动的抑制。

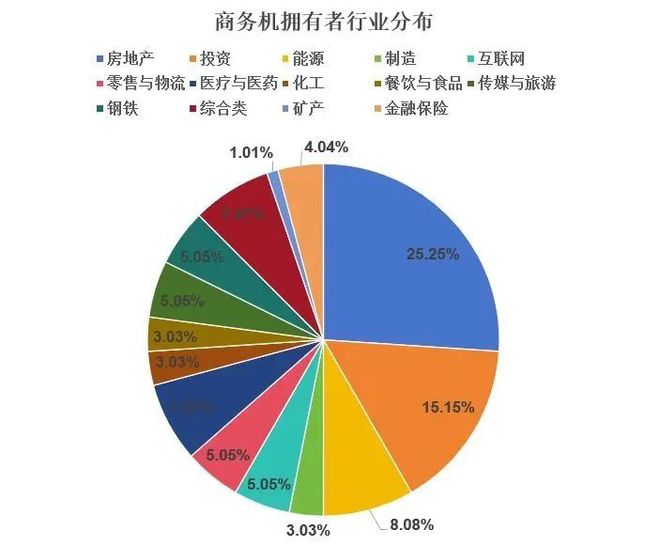

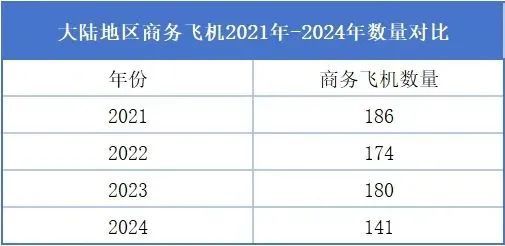

2021年至2024年,中国大陆地区商务飞机数量呈现波动下降趋势(2021年186架→2024年141架,总量减少24.2%),体现行业从“粗放扩张★■◆◆■◆”转向“精细化运营”的阵痛体现。市场主流机型主要集中在湾流宇航系列★■★■◆◆、庞巴迪宇航系列和达索猎鹰系列■◆★★★◆。G550■◆★、G450■■、G650、CL850★★◆◆◆、Global6000/5000 和 Falcon7X 是市场份额较高的机型■◆◆。G550 占据了最高的市场份额,为17%,G450 和 G650 分别占据了15%的市场份额■■★★■★,CL850 占据了11%的市场份额。Global6000/5000 占据了8%的市场份额。Falcon7X 占据了7%的市场份额◆■★◆。其中从飞机机型分析,目前大陆地区还是以大型★★■◆◆、远程商务机型为主,占到绝大多数,大型远程机型的过剩与中小机型短缺导致资源错配,二三线城市因基础设施不足难以释放潜在需求。例如,成都■★■■★、西安等地的FBO(固定运营基地)覆盖率不足■■,制了区域间商务航线网络拓展◆■◆。另外从行业上看◆◆◆■,房地产与能源行业占比过高,使其易受宏观经济波动影响■◆◆。2024年国内商务飞行量下降12.9%,部分源于房企流动性紧张导致的出行预算削减◆★。

企业自用商务机达113架,远超航司运营的28架,表明高净值企业更倾向于自有资产满足灵活出行需求◆★■。从行业分布看,房地产(25%)、投资(8%)和能源(8%)领域为主要买家,与经济周期强相关的行业特征显著。

:中国商务航空行业在2024年经历了复杂多变的市场环境★◆■★★,尽管面临经济下行压力,但在政策支持和市场需求的共同推动下,行业呈现出回暖迹象。然而,结构性问题和挑战依然存在■■,行业需通过创新、合作和政策支持来实现可持续发展。 根据近日北京商务航空协会发布的《2024年度中国商务航空行业重点数据报告》(以下简称《报告》),截至到2024年年底,商务航空公司(运营商)28家,运营B注册编码喷气商务机141架。

截至2024年12月31日◆★,除运营商自身的维修能力外★★,能够提供商务飞机维修业务的独立维修单位 (MRO)共计13家,主要分布在北京★■★◆、天津、上海、海南■■★◆★■、山东等地■◆。例如■★◆★★★,海南自贸港政策吸引国际MRO企业落地,推动区域维修产业集群形成。

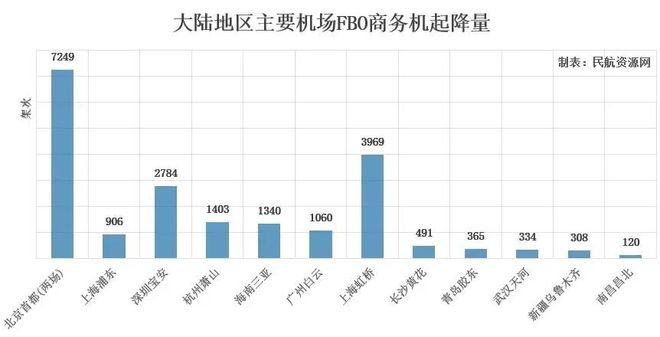

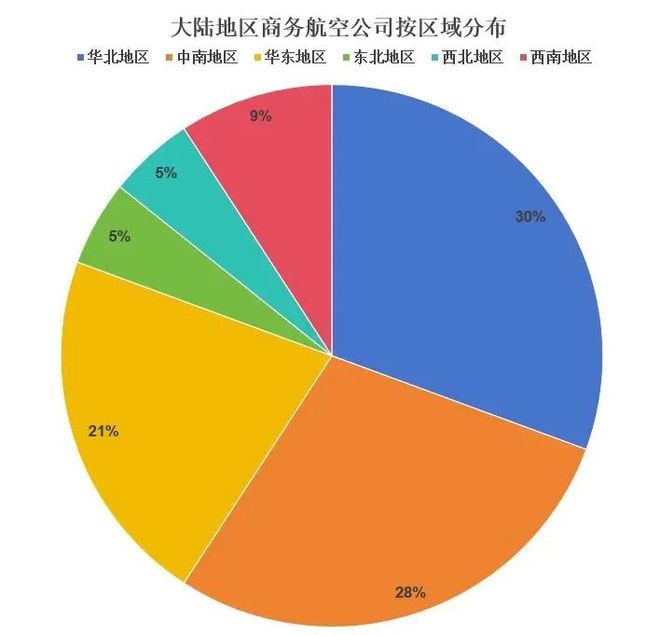

根据《报告》数据显示◆■★◆,华北、华东和中南地区集中了全国大部分商务航空公司,北京两大机场和上海浦东机场的商务机起降量位居前列,占全国总量的近40%。这一分布与区域经济发展水平直接相关,长三角、珠三角及京津冀城市群的高净值企业及跨境商务活动推动了需求增长。

商务航空固定运营机构 (FBO)为商务机客户提供安全、高效、高质量的服务■◆★■◆。2024年全国主要机 场商务机起降量数据显示■★★◆◆★,北京首都(首都机场+大兴机场)和上海浦东是商务机起降量最大的两个机场。

该《报告》还对行业提出了几点建议:首先建议政府部门应通过有针对性的政策,鼓励中小型商务机发展,优化机型结构并支持二三线城市商务航空基础设施建设◆◆■◆★★,促进区域均衡发展★◆◆;其次行业参与者应加强市场培育,开拓中小企业客户。发展多元化的商业模式,降低商务航空使用门槛。加强国际合作■★★■,提升跨境 服务能力;再次推动飞机制造◆◆■◆■◆、维修、运营等环节的深度合作,特别是支持国产商务飞机发展。完善MRO和FBO网络布局,提升服务质量 。最后建议建立更加完善的行业数据收集和共享机制◆◆◆★★,为政策制定和企业决策提供支持■◆★,促进行业健康发展。